SOMPOケアの挑戦「介護の未来を変えていく」Vol.9~次世代を担う若手職員の挑戦と成長~

SOMPOケアは、日本の介護における課題のひとつでもある「介護の担い手不足」に真摯に向き合い、将来介護の担い手が不足しても高齢者の生活を支えていけるように、データ・テクノロジーの導入・活用による介護現場の新しい常識、すなわち「未来の介護」の創造に取り組んでいます。

この「未来の介護」の取組みを通じ、ご利用者さまには根拠に基づくより良い介護を、職員には、人にしかできない介護に注力する働き方の実現によって今まで以上のやりがいと誇りを。さらに、この流れを介護業界全体へ波及させていくことで、私たちは「日本の介護を変える。そして、日本の未来を創る。」の実現に取り組んでいます!

※当社の取組む「未来の介護」の情報を紹介するウェブサイト

『未来の介護MAGAZINE』は、コチラ!

https://mirainokaigomagazine.sompocare.com

シリーズ9回目は、「未来の介護」において、入社5年未満の若手職員がコアメンバーとして活躍する姿に注目しました。「若手に新しい取り組みを任せるのは不安…?」そんな声もあるなかで、実際に任せてみてどうだったのか?そして、若手職員自身はどう感じたのか?「ラヴィーレ名古屋」「そんぽの家 茨木東奈良」のメンバーに話を聞きました!

ホームの基本情報

●ラヴィーレ名古屋(中部第2事業部)

・居室数:100室

・平均介護度:2.2

・介護職員数:31名(社員26名、パート5名)※現在確認中

※2025年2月末時点

●そんぽの家 茨木東奈良(大阪北東事業部)

・居室数:60室

・平均介護度:2.7

・介護職員数:15名(社員15名)※現在確認中

※2025年2月末時点

職員紹介

●ラヴィーレ名古屋

左から、祖父江さん、橋本さん、桑澤さん、佐藤さん

・祖父江 郁也(そぶえ ふみや)さん 入社2022年4月 3年目

・橋本 彩也夏(はしもと さやか)さん 入社2022年4月 3年目

・桑澤 啓太(くわざわ けいた)さん 入社2021年4月 4年目(リーダー)

・佐藤 愛香(さとう よしか)さん 入社2022年4月 3年目

●そんぽの家 茨木東奈良

清水 春香(しみず はるか)さん 入社2021年4月 4年目(ケアコンダクター)

若手職員のリアルな声

~ラヴィーレ名古屋編~

早速ですが、「未来の介護」の取り組み説明を聞いた時、どう感じましたか?

橋本:自分がやるとは思っていなかったし、指示を待つ感覚でした。

桑澤:業務が忙しく、できるのか不安でした。でもやれば良くなるのではと前向きにな考えになりました。

佐藤:リーダーがやるものだと思っていました。

祖父江:業務が逼迫していたが、これでご入居者さまと向き合える時間が増えるかもと期待しました。

TECH担当に選任されたときの気持ちを教えてください

橋本:突然すぎてビックリ! 何をすればいいのか見えなかったのと、テクノロジーって何を導入するの?と疑問もありました。

桑澤:過去の経験を活かしたかったので、自分から立候補しました!

佐藤:機械が得意だから選ばれたのかな?と考えていて、 そこまで大きな役割とは思っていなかったです。

祖父江:不安だったが、過去の経験が活かせると思いました。

【TECH担当の役割】

役割としては、テクノロジーの導入準備から、職員への理解や使用方法の説明など、ホーム内でしっかり活用できるまで、担当者を中心に推進するチーム。

取組み中大変だったことまた、取組みを通じて成長できたと感じたエピソードを教えてください

橋本:

職員全員に理解してもらうことや、マニュアルを作成し浸透させることが大変でした。ホームは100人規模のご入居者さまがいらっしゃるため、情報を得るだけでも大変なのに、それに加えて他の職員に情報を伝える必要がありました。ですが、TECH担当の他メンバーに助けられました。セクションを超えた説明の難しさも感じましたが、主体的に問題解決に取り組めるようになり、成長を実感しました。

桑澤:

LINEWORKSやピュアットの導入では、テクノロジー機器が苦手な職員とそうでない職員の理解度のギャップを埋めるのが大変でした。4人でスケジュールを立て、接遇委員会やケアカンファレンスなどの場を活用して説明を行いました。この経験を通じ、リーダーシップを発揮し、職員とのコミュニケーションを取る機会が増えたことで、信頼関係が築けたと考えています。

佐藤:

年上の職員に間違いを指摘したり、新しいことを教えたりするのが大変でした。しかし、言いにくいことも伝えていかないと未来の介護が進まないと感じ、次第に伝えることができるようになりました。LINE WORKS導入によるインカム廃止では、最初は反対意見が多かったものの、メリットを伝えていくことで徐々に受け入れてもらえるように。実際にTECHの担当をしてみて、「自分たちが変わり、伝え方を工夫していくことでホームが変わる」という実感が湧きこの経験を通じ、自信がついたと感じています。

祖父江:

新しいテクノロジーの導入を職員やご入居者さまに説明することがプレッシャーでした。マニュアル作成や質疑応答の対応を通じ、わかりやすく伝える力がついたと感じています。TECHの担当を経験したことで、「管理者の指示を待つ側」から「施設をより良くするために主体的に動く立場」へと意識が変わりました。

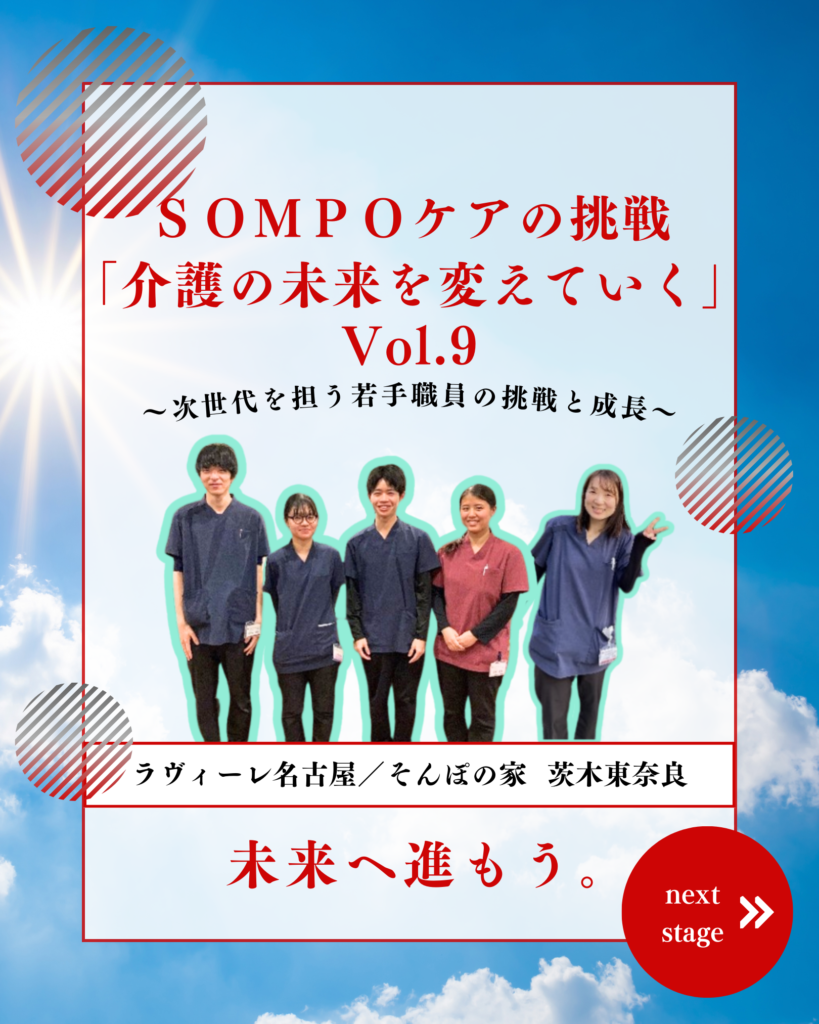

全員が分かりやすく操作できるようにマニュアルを作成

LINE WORKSを使いやすくするために作成

実際にやってみて大変だったことをまとめると

■職員全員に理解してもらうこと

■新しいツールの導入・マニュアル作成・定着化

■テクノロジーが苦手な職員とのギャップを埋めること

今後チャレンジしたいことやキャリアについて教えてください

橋本:未来の介護の取り組みはまだ途中なので、創出した時間をご入居者さまのために使い、還元していきたいです。

桑澤:今後は、ケアコンダクターを目指しています。TECH担当を経験し、主体性の重要性を学びました。

佐藤:明確なキャリアビジョンはまだ決まっていませんが、TECH担当のリーダーとして動けるようになりたいです。

祖父江:外出が難しいご入居者さまの希望を叶え、生きがいを持ってもらえるような取り組みにチャレンジしたいです。将来的には、採用課や本社で現場を支える仕事にも挑戦したいと考えています。

「未来の介護」の取り組み前に戻りたいですか?

橋本:戻りたくありません。LINEWORKSでリアルタイムの情報共有が可能になり、以前のような不便さがなくなったからです。

桑澤:戻りたくないです。以前は業務に追われるだけの日々で、未来を考える余裕がありませんでしたが、取り組みを通じて職員の結束やご入居者さまの自立支援につながったと感じます。

佐藤:戻りたくありません。以前はご入居者さま一人ひとりに向き合う余裕がありませんでしたが、今はそれができるようになってきたからです。

祖父江:戻りたくないです。せっかくQタイムなどの時間を確保できたので、今後も継続していきたいです。

全員一致で「戻りたくない!」

■LINEWORKSでリアルタイム情報共有ができるようになった

■業務に追われるだけの日々から、ご入居者さまと向き合える時間が増えた

■「ホームをより良くする」という主体性が生まれた

-300x225.jpg) コアメンバーのミーティング

コアメンバーのミーティング

ラヴィーレ名古屋 上席ホーム長の小松さんにコメントをいただきました。

今期、5年未満の新卒の方々を見ていると、20年目の新卒の私としては頭が下がる思いです。このような考えと行動に対して、私自身の新卒時代とは違い、彼らは未来の介護を支える素晴らしい職員に成長したなと感じました。

ラヴィーレ名古屋はご入居者さま100名の大型ホームとして、アクシストや記録システム、睡眠測定センサー、インカム、を駆使しながらも日々忙しいホームでした。職員が『やりたい介護』をどのようにすればできるのか、そしてご入居者さまの『過ごしたい生活』をどのようにすれば叶えられるのか、日々悩みながらも現状維持の毎日でした。

未来の介護の取り組みの『三方良し(ご入居者さま・職員・未来の社会』を目指し職員に行動していただく中で、ICTの理解・浸透と活用に、新卒メンバーがTECH担当として活躍いただきました。当初は手探りの中、どのように伝えていいのか迷っている様子がありましたが、絶対的な当事者意識を持っていただき、徐々に担当の皆さんが『私たちがホームを変える!!』という考えになり、行動してくれました。

『担当者として行動した結果、ホームが変わる』、これこそが彼らの結果です。本当にありがとうございます。この行動や結果が彼らの自信となり、今後の未来を支える介護職員として活躍することを、とても楽しみにしています。

未来の介護推進と同時に、ケアコンダクターへ昇格した若手スタッフの挑戦

~そんぽの家 茨木東奈良編~

「未来の介護」の取り組みを一職員ではなく、ケアコンダクターとして行うことになった時どう感じましたか?

清水:

率直に、本当にびっくりしました。3年目のときにケアコンダクター思考の研修を受けて、「いつかはケアコンダクターになりたいな」と思い始めていました。まだまだ先のことだと思っていた矢先の話だったので、不安と驚きでいっぱいでした。自分にできるのかと戸惑いもありましたが、上長と話し合い着任しました。

未来の介護が始まることはケアコンダクターになる前からある程度聞いていましたが、「自分にできるのかな?」という不安もありました。ただ、Qタイム※ができることへの楽しみもあり、前向きな気持ちもありました。しかし、当初は先輩も多く、「自分ごと」としてはあまり捉えられていなかったと思います。しかし、ケアコンダクターとして関わるからには、「みんなと一緒に変えていかないといけない」と意識するようになり、次第に「自分が動かないと」と主体的に行動できるようになりました。

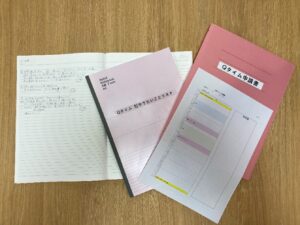

※Qタイム(クオリティタイム):サービス品質向上の取組みを実施し、ご利用者さまの豊かな生活を創造する時間

「未来の介護」の取り組みを通して大変だったこと、成長できたことはありますか?

清水:

施設内で大きな変化があった年にケアコンダクターとして関わることができたのは、とても貴重な経験でした。特に、未来の介護の取り組みの中で、ケアの見直しをケアコンダクター中心で行ったことで、ご入居者さま一人ひとりのケアを改めて考え直す機会が増えました。その結果、「カスタムメイドケア」のことや、今まで行っていた一律援助や習慣業務でなかなか意識できていなかった「自立支援」に対する考え方も変わることができたと感じています。

大変だったのは、業務組み換えが始まりはじめはうまくいかないことが多く、業務が逼迫することがあったり、職員の疲れが見られることがあった時期です。そんな時に、ホーム長のアイデアで職員室にホワイトボードを設置し、職員の意見を書き込んでもらい、それをケアコンダクターで頻繁に見直す仕組みを作りました。その結果、業務の負担が少しずつ緩和され、職員の表情や働きやすさに変化が見られました。

また、そうした取り組みを通して考える時間が増えたことで、知識も増えました。正直、それまで「カスタムメイドケア」というものを、カスタムカンファレンスの場面でしか意識できていませんでしたが、未来の介護の取り組みを通じて、「自立支援」という視点を持ってケアを考えられるようになったのは、とても良い経験だったと思います。

職員に業務の修正点について書いてもらったホワイトボード

職員に業務の修正点について書いてもらったホワイトボード

最後に、今後のキャリアビジョンを教えてください

清水:

新卒で入社したばかりのころは、採用課や本社部門で働きたいと思っていました。しかし、今は現場で働くことが好きですし、楽しくやりがいを感じています。まずはケアコンとして成長し、知識や経験を増やしながら「介護プライドマイスター」を目指し、現場で活躍できる職員になりたいと思います。

Qタイム活用のために作成された、ご入居者さまから聞き取った希望を記入する「Qタイムやりたいことリスト」のノートと、Qタイムに何を実施するか予定を立てるための「Qタイム申請書」

Qタイム活用のために作成された、ご入居者さまから聞き取った希望を記入する「Qタイムやりたいことリスト」のノートと、Qタイムに何を実施するか予定を立てるための「Qタイム申請書」

ホーム長の山田さんにお話を伺いました

清水さんがケアコンダクターに着任するまでの経緯を教えてください

山田:

清水さんは新卒4年目で、知識や技術はまだ発展途上かもしれませんが、非常にポジティブで、誰とでも円滑にコミュニケーションを取れる方です。現場の雰囲気が少し暗い時も、その明るさが支えとなります。また、ご入居者さまが楽しく過ごせるよう常に考えてくれています。こうした清水さんの人柄は「未来の介護」の取り組みを推進する上でとても考えました。

そんな清水さんがケアコンダクターに就任することで、「そんぽの家 茨木東奈良」の雰囲気がさらに良くなると考え、思い切った決断ではありましたが、ぜひ挑戦してほしいという想いから、着任してもらいました。

清水さんの取り組む姿はどうでしたか?また、成長されたこと・今後期待したいことについて教えてください

山田:

取り組みを進める中で、介護職員だけでなく、看護師やケアマネジャーの意見もすべて集約し、それを私に届ける役割を担ってくれたことは、とても助かりましたし、重要な役割だったと思います。気遣いができ、責任感が強いからこそできたことだと思いますが、やはり職員として意見を言いやすい清水さんのキャラクターが活きたのではないかと思います。そんな姿を見ていると、とても成長していると思います。特に、自分の担当のご入居者さまだけでなく、どのご入居者さまに対してもきちんと情報を集め、困っていることの対応策やケアについて考えられるようになった点が素晴らしいです。これからも、ポジティブな姿勢を活かして、ご入居者さまに喜ばれるケアを提供し続けてもらえたらと思います。

同僚で介護プライドマイスターの山口さんに清水さんの話を聞きました

清水さんがケアコンダクターになって「未来の介護」の取り組みはどう感じましたか?

山口:

もし清水さんがケアコンダクターになっていなければ、茨木東奈良における未来の介護の取り組みは、うまく進まなかったと思います。

清水さんはどんなに大変な状況でも前向きに捉え、ポジティブなエネルギーに変換できる人です。今回の未来の介護の取り組みにおいて、ホームの中で「太陽」のような存在でした。僕たちはその明るさと前向きな姿勢に支えられ、大きな力をもらいながら進むことができたと、心の底から感じています。

未来の介護を進めるうえで必要なことを、しっかり役割分担しながらできたことも感謝しています。一人では、ここまで取り組みを推進するのは難しかったと思います。

先輩として清水さんが成長されたと感じたことと、今後期待したいことは?

山口:

以前よりさらに、視野が広くなったと感じます。また、ケアコンダクターになり未来の介護の取り組みが始まったことで、職員からさまざまな意見を集める立場になり、大変だったと思います。しかし、その中で「聞く力」や「耐える力」がつき、精神的にも強くなったと感じます。

これからも現場で経験を積みながら成長し、ぜひ「介護プライドマイスター」を目指してほしいです。

左:ホーム長の山田さん、中央:清水さん、右:山口さん

左:ホーム長の山田さん、中央:清水さん、右:山口さん

まとめ:若手が創る「未来の介護」

今回の取材で見えたのは、「職員の向き合う気持ちが変われば、ホームも変わる」ということ。

■最初は不安だったけど、やってみたら成長を実感

■自分の役割を通じて、ホームの未来を作る手応えを得た

■「未来の介護」は、これからも進化し続ける

SOMPOケアの若手職員が挑戦する「未来の介護」。これから皆さんの成長やホームの変化が楽しみです。